von Hans Sauerland

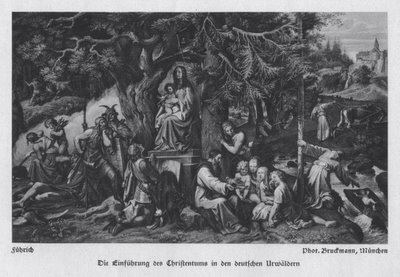

von Hans SauerlandEr bricht wie ein Löwe in die deutschen Wälder ein; seine Predigt scheint unwiderstehlich. In Friesland hat ihn sein Landsmann Willibrord in die besondere Eigenart der germanischen Stämme eingeführt; nun gewinnt er seine ersten Siege in Oberhessen; Niederhessen und Thüringen folgen; Bayern besucht er fünfzehn Jahre später. Hier und dort findet er schon verstreute Christengemeinden vor; aber trotzdem ist sein Kommen nicht umsonst; er sieht Herde und Hirten meist in einem trostlosen Zustand halbheidnischer Verkommenheit. Sein Herz blutet darob; in seinen Briefen spürt man die Bitterkeit dieser Erlebnisse; aber er verzagt nicht, sondern greift tapfer die Herkulesarbeit an, in dieses Chaos Ordnung zu bringen. Und siehe, es gelingt ihm über alles Erwarten schnell. Sein Erfolg ist die Ausstrahlung des inneren Feuers, die inbrünstige Hingabe an den Beruf, der hohe Ernst eines kindlich reinen Lebens. Das Volk, an das er sich wendet, erfaßt mit dem Instinkt des Tieres und der Wilden, daß dieser Mann ihm von ganzem Herzen gut will und nicht als Sendling der Franken oder als Schrittmacher der Kaufleute zu ihm kommt. Diese Überzeugung ebnet ihm den Weg, aber nichtsdestoweniger hat er gegen tausend Hindernisse zu kämpfen. Die Priester der heiligen Haine arbeiten ihm mit allen Mitteln entgegen. Neubekehrte und selbst Männer aus der Schar, die ihm gefolgt ist, machen durch Unverstand und schlechtes Beispiel manche guten Anfänge wieder zunichte.

Wenn es ihm trotzdem gelingt, das Kreuz weit in den Norden und Osten vorzutragen und überall geschlossene Christengemeinden zu begründen, so liegt das an seiner innigen Verbindung mit Rom und an seiner Organisationsfähigkeit. Auf seinen drei Romreisen holt er sich immer wieder neue Kraft und Siegeszuversicht. Er steht auf vorgeschobenem Posten und will nicht eigenmächtig handeln, noch weniger kann er untätig sein. Nachdem er aber in Rom die Bischofsweihe und kurz darauf die Würde eines Erzbischofs empfangen hat, verdoppelt sich sein Eifer, denn er weiß, daß er nun im besonderen Sinne ein Streiter Jesu Christi und seiner Braut, der Kirche, geworden ist. Zahlreiche Synoden stellen die gesunkene Kirchenzucht wieder her. Priestern und Bischöfen wird untersagt, Waffen zu tragen und mit in die Schlacht zu ziehen. Sie sollen nicht mehr wie Laien einhergehen, sondern geistliches Gewand tragen. Keine Frau darf im Hause eines Priesters wohnen. Wer das Cölibat gebrochen, soll bei Wasser und Brot gefangen gesetzt und mit Auspeitschung bestraft werden. Fallen soll der Unfug heidnischer Gebräuche, das Wahrsagen, die Totenopfer, die Amulette und Zaubertränke. Die Beseitigung dieser tief eingewurzelten Mißstände geht nicht immer ohne Reibunen vor sich, aber wo es die Ehre und das Ansehen der Kirche gilt, greift Bonifatius rücksichtslos durch. In seinen Ohren klingt noch der heilige Schwur, den er bei der Bischofsweihe in die Hand des Papstes abgelegt hat: "Ich gelobe meine Treue und Reinheit und meine Kraft dir und der Wohlfahrt der Kirche. Wenn andere Bischöfe sich nicht an die Satzungen der Väter halten, so verpflichte ich mich, jeden Verkehr und jede Gemeinschaft mit ihnen abzubrechen. Ich will sie hindern, soweit es in meiner Macht steht, und wenn ich hilflos bin, will ich es sofort getreulich meinem apostolischen Herrn berichten." Dieser Schwur bindet Bonifatius über Ströme und Alpen hinweg an Rom. Niemals hat er vergessen, daß er nicht in eigenem Auftrag handelt, sondern Stellvertreter des Stellvertreters Gottes ist.

Als ein guter Feldherr baut er nicht auf den Augenblickserfolg, sondern legt Stützpunkte für sein Wirken an: Klöster und Bistümer. Ihm danken ihr Entstehen die Klöster Ohrdruf bei Gotha, Fritzlar und Tauberbischofsheim, Kitzingen und Ochsenfurt, Heidenheim bei Eichstätt und sein Lieblingskloster Fulda. Zahlreiche Gehilfen sind ihm ja aus Angelsachsen nachgeeilt. Keiner, der ihn überflügelte, aber fast alle eifrig im Dienste des Herrn. Diesen Mönchen weist er ihre Aufgaben an, sein Beispiel spornt sie zu ähnlicher Hingabe, und die Wälder lichten sich, die Sümpfe verwandeln sich in grüne Matten, ein neuer Frühling der Kultur dringt mit den Glaubensboten vom Rhein her bis zu den thüringisch-bayerischen Bergen vor, wo er die Bistümer Buraburg, Erfurt, Würzburg und Eichstätt gründet. Bonifatius ist der Wegbereiter, der Führer und Hirt; ohne ihn wären die Mönche nichts, ein paar Stäublein vor dem Sturmesbrausen germanischer Urkraft. Da ist nur einer, der ihr Trotz bieten und die rohe Naturgewalt besänftigen kann. Bonifatius, der starke, mutige, unerschrockene Held und Priester. Das Krachen der Thunar-Eiche unter seinen Axthieben haben alle deutschen Stämme vernommen; sie achten seine Kühnheit.

Dieser Mann kann nicht anders denn auf dem Kampfplatz fallen. Wo er zum ersten Mal gesiegt hat, im äußersten Norden, wird er ohne Gegenwehr erschlagen. Als hätte er sein Ende geahnt, hat er ein letztes Mal auf verschiedenen Synoden Heerschau abgehalten und sein Werk befestigt. In Dokkum will er Neuchristen firmen. Statt ihrer aber erscheint eine auf Raub ausgehende Schar von Heiden, die bei den Fremdlingen Schätze vermuten und ohne Besinnen über sie herfallen. Nach der Legende stirbt Bonifatius stehend, das Werk eines Kirchenvaters, in welchem er gerade las, schützend über das Haupt gehoben. Zweiundfünfzig Jünger und Begleiter teilen sein Los; ihr Blut aber erstickt den letzten Widerstand; fast kampflos kann sich nun die Kirche Gottes in deutschen Landen entfalten.

Heilige Ehrfurcht vor dem Leben dieses Mannes! Ein Leben so zielsicher, so ohne Widersprüche und Kleinlichkeiten, so ohne Umwege und Verkehrtheiten, geradenwes zu Gott! Auch wir streben hin zu Gott; in unsern Gebeten geben wir uns ihm, dem großen Menschenfischer, ganz gefangen, aber im Alltag wissen wir hundertmal wieder aus seinen Netzen zu entwischen. Unsere Aufopferung ist ehrlich gemeint, aber sie ist wie ausgehülstes Korn, denn unzählige Abzüge und Sonderwünsche machen sie wertlos. Deshalb fehlt unserm Wirken im Dienste Gottes der prachtvolle Schwung, deshalb sind unsere Apostolatsversuche so lahm, weil sie nur mit halber Seele unternommen werden. Es steckt viel persönliche Eitelkeit darin, und mit Recht belächeln uns die Gegner. Einen Bonifatius hat niemand belächelt; er war zu groß und zu selbstlos, um übersehen oder bespöttelt zu werden.

Allzuviele legen sich heute den Ehrennamen "Apostel" bei. Sie vergessen, daß dazu nicht eine Zufallstat genügt, sondern der Einsatz eines ganzen Menschenlebens. Sie vergessen ferner, daß ihr Evangelium solange auf taube Ohren trifft, als sie nicht mit allumfassender Liebe ihrer Botschaft Macht verleihen. Sie wissen nicht, daß sie selbst ein neuer Christus sein müssen, wenn sie andere Menschen zu Christus bekehren wollen. Betriebsames Schellengeklingel hat weder der Heiland noch Bonifatius geliebt. Wäre sein Andenken nicht so völlig ausgestorben und würden die zwergenhaften "Apostel" unserer Tage öfter zu ihm beten, er würde ihnen den rechten Geist der Erleuchtung senden, ohne den unsere Schritte im Dunkel tappen, und sie würden teilhaben an seiner Größe und seinen Erfolgen.

Wir alle müssen an die Brust schlagen, wenn wir an seiner ragenden Gestalt hinaufschauen. Die steinernen Dome, die er gegründet hat, stehen noch fest; der geistige Dom der deutschen Christenheit hingegen, zu dem er die Fundamente gelegt hat und den wir hochführen sollen, ist noch immer unvollendet; ein breiter Riß zerspaltet seit vier Jahrhunderten sein Gewölbe und täglich bröckeln neue Steine ab - durch unsere Schuld. Weh uns, daß wir sein Erbe nicht besser gehütet.

Du Heiliger mit Axt und Kreuz, dem wir im Tiefsten verpflichtet sind, noch kann uns dein Beispiel retten. Die Schärfe der Axt wollen wir gegen uns selbst wenden, um auszuhausen, was an bösen Trieben in uns wuchert; das Kreuz wollen wir mutig leben und nicht durch viele Worte, sondern durch unser Leben anderen predigen.